-

伽倻琴 伽倻琴:为朝鲜族传统乐器之首,是民族色彩非常浓郁的弹拨乐器,形状近似于古筝。伽倻琴在演奏时一端着地,一端放于腿上,右手弹,左手拨弄,表演姿态文雅别致。伽倻琴富有表演力,是擅于表达民族柔和情感的民间乐器。

-

洞箫 洞箫:重要吹奏乐器,管长70厘米,吹孔在上端,音色多变,低音区沉闷,中音区柔和,高音区尖锐,声音持续不断,强弱自如,能生动地表现出喜怒哀乐等各种情感。演奏洞箫的人越多越好,合奏的洞箫声乐更加感人。洞箫携带方便,逢年过节喜庆的日子,朝鲜族群众常常穿上节日的盛装,在洞箫和长鼓的伴奏下边歌边舞。珲春市密江被誉为“洞箫之乡”,颇受国内外游客的瞩目。2008年朝鲜族洞箫被列入国家级非物质文化遗产名录。

-

延边广场舞 延边广场舞以朝鲜族民俗文化为主旋律,形式多彩、气势恢宏。极具感染力和震撼力,在国内外有较高的美誉。延边广场舞属于大型团体操,演出队伍以学生为主,分10多个曲目,每个曲目的阵容都在1000人以上,在舞蹈师旗语指挥下进行精彩表演,尤其是各种阵型变化,令人赏心悦目。广场舞的另一个亮点是1万多人的翻板背景,这些演员以整齐划一、令人称艳的动作,不断变换画板,展现出几十幅精彩纷呈、栩栩如生的背景图案,把广场舞主题衬托的更加鲜明。

-

假面舞 假面舞:是带假面具表演的舞蹈,综合唱诵、对话、舞蹈等艺术形式,具有戏剧性、舞蹈节奏为“打令”和“古哥里”,伴奏乐器有萧、笛、鼓、长鼓、三弦琴等。假面具多用于表现讽刺性内容,情节活泼、幽默,一般在节日和娱乐场合表演。

-

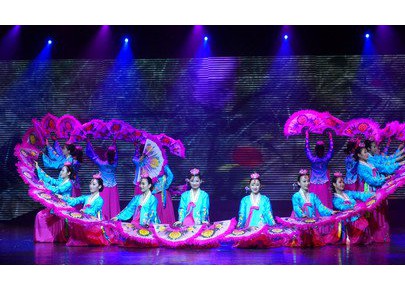

扇子舞 扇子舞:源于传统巫俗,后来发展成为表演性的一种舞蹈形式。很早以前,以卖艺为生的流浪艺人,常在村落里进行各种表演,内含绳上杂技、地面技艺等,成为“歌舞百戏”,其中常有扇子舞。由女子表演,用扇子把脸遮住,横线碎步跑出,来到表演场地中央后原地转圈,然后将扇子甩合在一起,向观众行礼。此后舞蹈动作由慢转快,舞姿多变,时常跑大圈。扇子舞属于民间艺人舞蹈,舞动扇子与执扇造型有机地融为一体,在舒缓的节奏中给人以优美典雅的感受,在轻巧的节奏中则显得欢快活泼。

-

顶水舞 顶水舞:因舞者头顶水罐而得名,是朝鲜族女性表演的传统舞蹈。朝鲜族妇女习惯用头部顶着器物行走,在插秧、除草季节,妇女们也常头顶水罐把食物、米酒等送至田间地头。顶水舞即在这种生活习俗基础上形成的,在群众中间广泛流传。20世纪50年代,顶水舞在延边各地随处可见,成为当地群众作为广泛的民间舞蹈之一,通过模拟顶罐行进中的动作和轻松优美的舞姿抒发欢乐心情

-

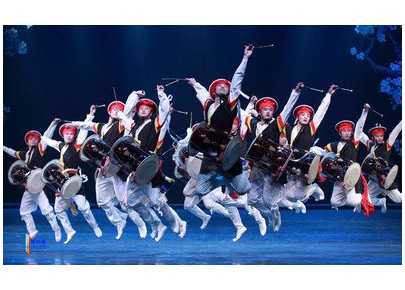

象帽舞 象帽舞:原称象毛舞,属于独特的技巧表演,舞者以颈的力量频频摇动头部,使所戴象帽的飘带旋转如风,似车轮飞转在舞者头顶和身体前后左右,画出一圈又一圈的光辉耀眼的彩环。象帽以飘带的长度分大、中、小三种,长者达12米,短者反1.5米。甩象帽动作花样翻新,含平甩、左右甩、主甩和抖搂甩象,能够边甩边跳跃,表现出甩条跨步和伏身甩条等高难动作。2006年,延边朝鲜族象帽舞被列入国家级非物质文化遗产名录。

-

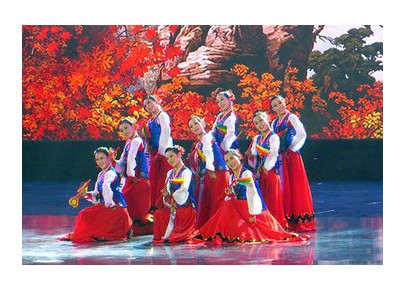

长鼓舞 长鼓舞:原称杖鼓,是朝鲜族代表性的舞蹈之一,脱胎于传统的农乐舞。长鼓是朝鲜族主要打击乐器之一,两头粗、中间细,左边鼓直径比右边大1厘米,左边鼓皮厚,右边鼓皮薄,中间用松紧绳来连接和调整。经几代艺人创作和丰富,长鼓舞便在20世纪初期以独立的表演形式从农乐舞里脱颖而出,每逢佳节之日,民间常出现跳长鼓舞者,深受群众欢迎。2008年延边朝鲜族长鼓舞被列入国家级非物质文化遗产名录。

-

农乐舞 农乐舞:原是朝鲜族农村在旧历年、正月十五等节日和各种庆祝活动中经常进行的一种游戏。打头的人高举大旗,上面写着“农者天下之大本”,有几个人手持小锣、锣、手鼓、圆鼓、唢呐等乐器敲打吹奏。其余的人身穿农了服,脸带假面具,小锣手指挥和引导整个队伍一边跳舞一边随时变换形式,这种游戏后来转化为农乐舞。2009年延边朝鲜族农乐舞被列入世界非物质文化遗产名录。

-

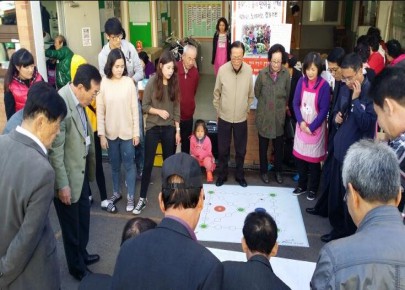

栖戏 栖戏:可以进行个人比赛,也可以进行团体比赛。玩这种游戏要有栖、筹码、行马图等三样东西。栖是4根小木条,把两根等长的小木段劈成两半就成为栖,粗细长短因场合而异。小型木条栖一般用荆条或柳条枝制作,长约4-5厘米,大型木条栖用较粗的树枝制作,长约30-40厘米。筹码称作马,可以随便找一样东西充当,如火柴杆、苞米粒、瓶盖、石头子儿等。但比赛双方所用的马不能相同,以免混淆。行马图一般画在白纸上,或圆或方,中间有两条交叉线,共29个站点,以出马快而多者为胜。